2019.06.28 | 育児

小学生のコミュニケーション ~子どもの嘘は心を読み取る力、飛躍の証~

子どものコミュニケーション力を育てる!【第5回】

8歳になるとお世辞や“優しい嘘”などを口にするようになり、子どもの社会性は高まってきます。

心の発達とそれに伴うコミュニケーションの多様化を、親はどう受け止めていけばいいかについて考えていきます。

(記事監修/東京学芸大学教授 松井智子)

友人関係を左右する小学生のコミュニケーション力

小学校の6年間で子どものコミュニケーション力は大きな成長を示します。

10歳になると入学当時と比べ、落ち着きが見られますが、コミュニケーションを司(つかさど)る心の中はより複雑になってきているのです。

例えば、8歳ぐらいの子どもの心の中には幼さが残り、男の子でも女の子でも好きなことが一緒だと「お友だちだね」と言いあっています。

しかし、10歳になると「あの人はぼくにこう言った」「あの人たちは私のいないところでこういう話をしていた」など、だれが何を言ったということが友だちとの距離を決める大事な要素となるのです。

相手が喜ぶのを見込んで、事実や思ったこととは異なることを口にするお世辞や優しい嘘などは8歳ぐらいから口にするようになります。

成長とともに心を読むスキルが磨かれ、相手の言葉の裏にあることなどもわかってくるようになるのです。

10歳になるとそういった力を使って、上手に自分の人脈を築く子どもも現れ、コミュニケーション力が友だち付き合いに大きく影響し始めます。

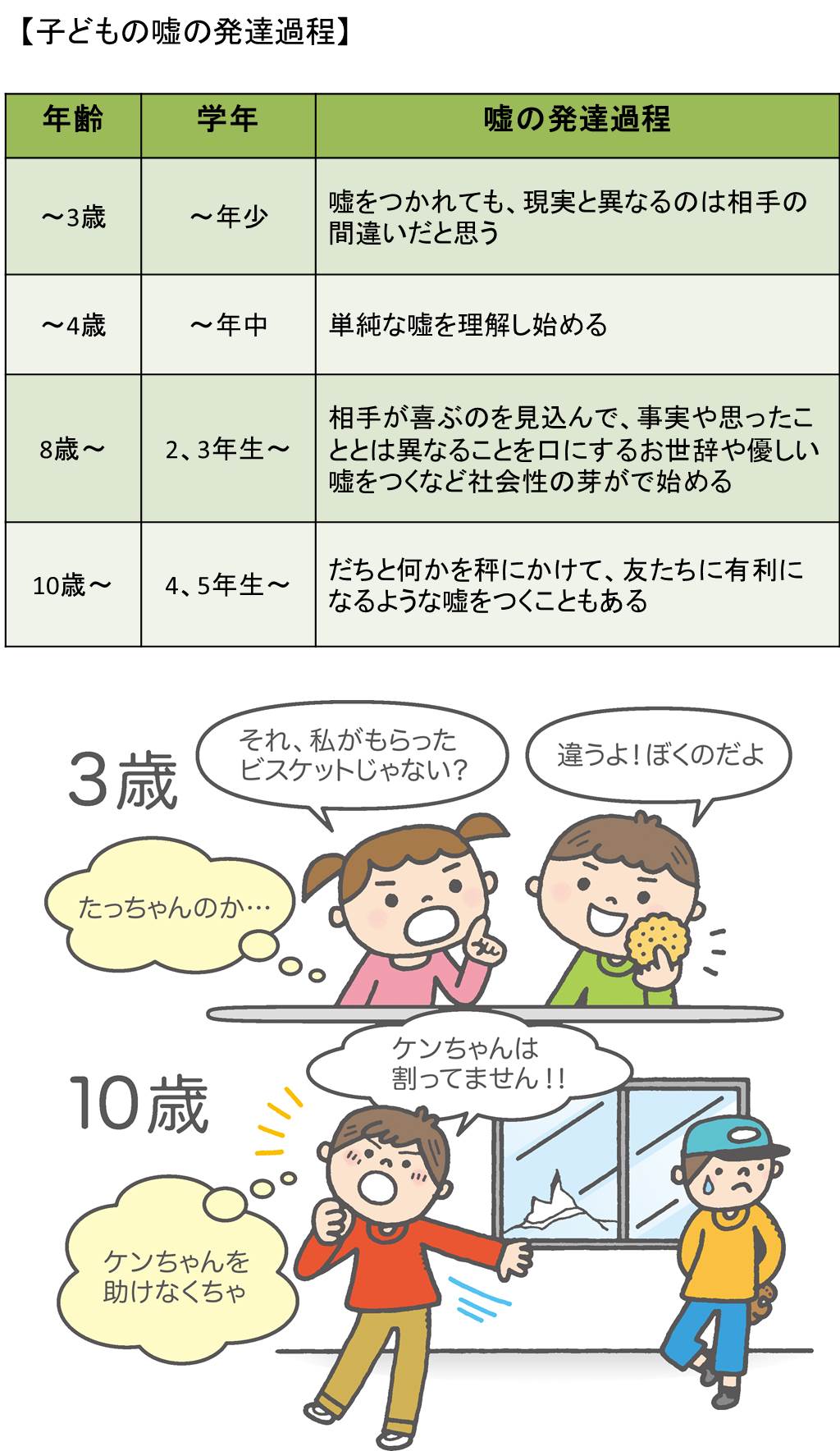

子どもの発達段階と嘘

真実ではないことを知りつつも、それがあたかも事実だと信じているかのように振る舞うのが嘘。

これは、非常に高度なコミュニケーションスキルです。

単純な嘘を理解し始めるのは、4歳です。

その頃には、会話の中から大雑把にでも相手の意図や考えを拾い出すことができるので、嘘が判断できるのです。

3歳ぐらいは、嘘をつかれていても相手の間違いだと思い込んでしまいます。

10歳になると、友だちのために嘘をつくことは特別なことでありません。

いろいろな状況を判断して「○○ちゃんは、やってません」と事実と異なることを言うのは、その一例。友だちをかばうために嘘をつくことでいわば忠誠心のようなものを示すのです。

その逆に、友だちの犯した過ちを正直に伝えることは、道義的には評価できる半面、他者の心を推測する観点からすれば、友人関係にひびが入ることを予想する力が弱かったといえるかもしれません。

こういった人間関係に関する推測力には、性差があり女の子のほうが敏感です。

嘘もコミュニケーション 10歳の心の内と“嘘”の受け止め方

親は、子どもが自分の都合のいいように事実ではないことを発言する、いわゆる“嘘”をどのように捉えればよいのでしょう。

子どもの嘘は、善悪で判断するものではない、と私自身は考えています。

例えば、子どもの心や言語力が発達し、相手の気持ちや、自分の発言が周囲にどういう影響を与えるかなどが推測できるようになってきた。

そしてその力を生かしながら、何かと友だちを秤(はかり)にかけて「友だちを取る」という選択をした、と解釈することもできます。

大事なのは、なぜ子どもがその選択を下したのかを考えることではないでしょうか。そこには、必ず理由がある気がします。

もし、子どもの立場に立って考えたうえで、それでもやはり嘘をつくことはやめさせたいというなら、親が「こういう方法もあったよね」と提示することもできると思います。

親の声が子どもに届いたなら、「お母さんはこう言っていたな」と自分とは異なる考え方が存在することを学ぶかもしれません。

また、自分の行動を振り返って、その時に大事にしていたことは、嘘をついてまで守るべきことだったのか、と考え直すきっかけになる可能性もあります。

子どもの心は発達途上。

ある時突然、考えが変わることや、さまざまな経験を重ね、「あんなことしなければよかった」と思うこともあるはずです。

だからこそ、「別の選択もあった。しかしあの時は、これを選んだ」ということを自覚させることが大事になってくると考えます。

というのも、自分が何を思って、どう言動をしたかを意識することなく、コミュニケーションをとったり、行動したりしていると「あんなことを言わなければよかった」「しなければよかった」といった振り返りができず、失敗から学ぶものが少なくなってしまうのです。

“ぶつかって、転んで”自転車が乗れるようになるのとコミュニケーション力の発達は似ているような気がします。

発達のスピードは子どもによってまちまちです。

性格や出生順だけでなく、本が好きか、スポーツが好きかなど得意なことでも異なってきます。

速度の差こそあれ、子どもの心は確実に成長していきます。

親は子どものコミュニケーション力や心の成長を信じて見守りたいものです。