2019.07.26 | 健康

発汗が鍵を握る! 熱中症のメカニズムとは?

【医師監修】夏を元気に乗り切ろう! 今すぐ始める熱中症対策!【第1回】

7月後半になり、最高気温が30度を超える日が増えてきます。

6月~7月半ばまでは雨も多く涼しい気候が続きましたが、暑さの本番はこれからです。

国内の観測史上初の41.1度を記録するなど酷暑に襲われた昨年同様、今年も毎日のように熱中症への注意喚起が呼びかけられるのかもしれません。

今回は、暑さに弱いといわれる子どもたちが元気にこの夏を乗り切れるよう、熱中症の予防・対処法を3回にわたって掲載します。

監修は、子どもの専門病院、国立成育医療研究センターで救急患者対応にあたる救急診療科診療部長 植松悟子医師です。

猛暑の中で体を冷やす! 発汗メカニズム

私たち哺乳類には、体温を一定に保つ力が備わっています。

熱中症とは、暑さによって体内の水分量や塩分量のバランスが崩れ、体に備わっているこの体温調節が正常に機能しなくなって、体にさまざまな不適応が生じる疾患です。

不適応の症状としては、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、太腿(ふともも)などのこむら返り、頭痛、嘔吐(おうと)、失神(意識消失)、体温上昇などがあり、ひどい時には臓器不全によって死に至ることもあります。

暑い時に最も力を発揮する体温調節機能が、「発汗」です。

汗などの液体は蒸発時に、必要な熱を接しているものから奪います。

汗をかいても、いつの間にかその汗は消えている。

その時には、皮膚から熱が奪われているというわけです。

雨に降られて濡れたままでいると、体にぴったりくっついた衣服は少しずつ乾いていき、その一方でどんどん体が冷えていく。

そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。それは衣服に含まれた水分が、体温を奪って蒸発するためです。

汗も同じ原理で体に作用しているのです。

それで暑い時には、体温を下げようと次から次へと汗がしたたり落ちます。

ですから、暑いさなかに体温調節機能を良好に保つには、汗を出し続けられるように体内にしっかり水分を蓄えておくこと。

そのためには発汗で失った水分や塩分をできるだけ早く補給することが、何より大事になってくるのです。

子どもの体は、発達途中! 大人より暑さに弱い!

子どもは、大人に比べ暑さに弱いのです。それは、①体の構造上の理由に加え、②体が成長しきっていないという未熟性によるもので、熱中症への注意がより重要となります。

①子どもの体の構造

子どもの体内をめぐる血液量は体重で換算しても、成人と比較しても少ないので、血液の循環によって熱を放出する能力が低いのです。

さらに、からだが小さいために水分の貯蓄も少なく、汗をかいて体内の水分が失われることに関する影響度は大人よりずっと大きくなってしまいます。

また、体重に比して体表面積が大きいので周囲からの熱を吸収しやすいという特徴もあります。

晴れた日は、日射によって地面やそれらを覆ったアスファルトが熱をもちます(アスファルトなど熱をもったものからその熱を受けることを「輻射(ふくしゃ)」と呼びます)。

地面に近いほど温度は高くなるので、背丈の低い子どもたちは屋外では大人が感じているよりも暑さにさらされているのです。

②身体の未熟性

子どもは身体的に成長過程にあり、発汗による体温調節機能自体も大人ほど発達していないため、熱が体にこもってしまいます。

体温調節機能が発達していないというのは、暑さや寒さといった外的な環境の影響を受けやすいことにもつながるのです。

また、子どもたちは遊びや興味ある活動になると夢中になって、体調の変化やのどの渇きに気づかずに症状が悪化することが珍しくありません。

子どもたちが病院に搬送されてくる多くが、暑い中で行っていた野球やサッカーなどの練習時、試合が長引いて休憩が取れなかったケース、お祭りといった地域行事で皆と一緒に活動していて自分の体の変化に気づかずに症状が悪化してしまう場合などになります。

病院に付き添ってきた大人に「水分は?」と尋ねると、必ずといっていいほど「飲ませていました」と返ってきます。

そして、多くの場合、「今日はそこまで暑くないと思って練習していたのに、なんで熱中症になってしまったんだろう」という言葉が続きます。

しかし、気温は非常に高い状況で、よくよく聞いてみると水分摂取量が絶対的に足りていないのです。

大人の感覚で判断せずに、運動や屋外での活動は、①暑さについて正しい判断を行い、②しっかりと水分を補給し、③休息をとりながら取り組む必要があります。

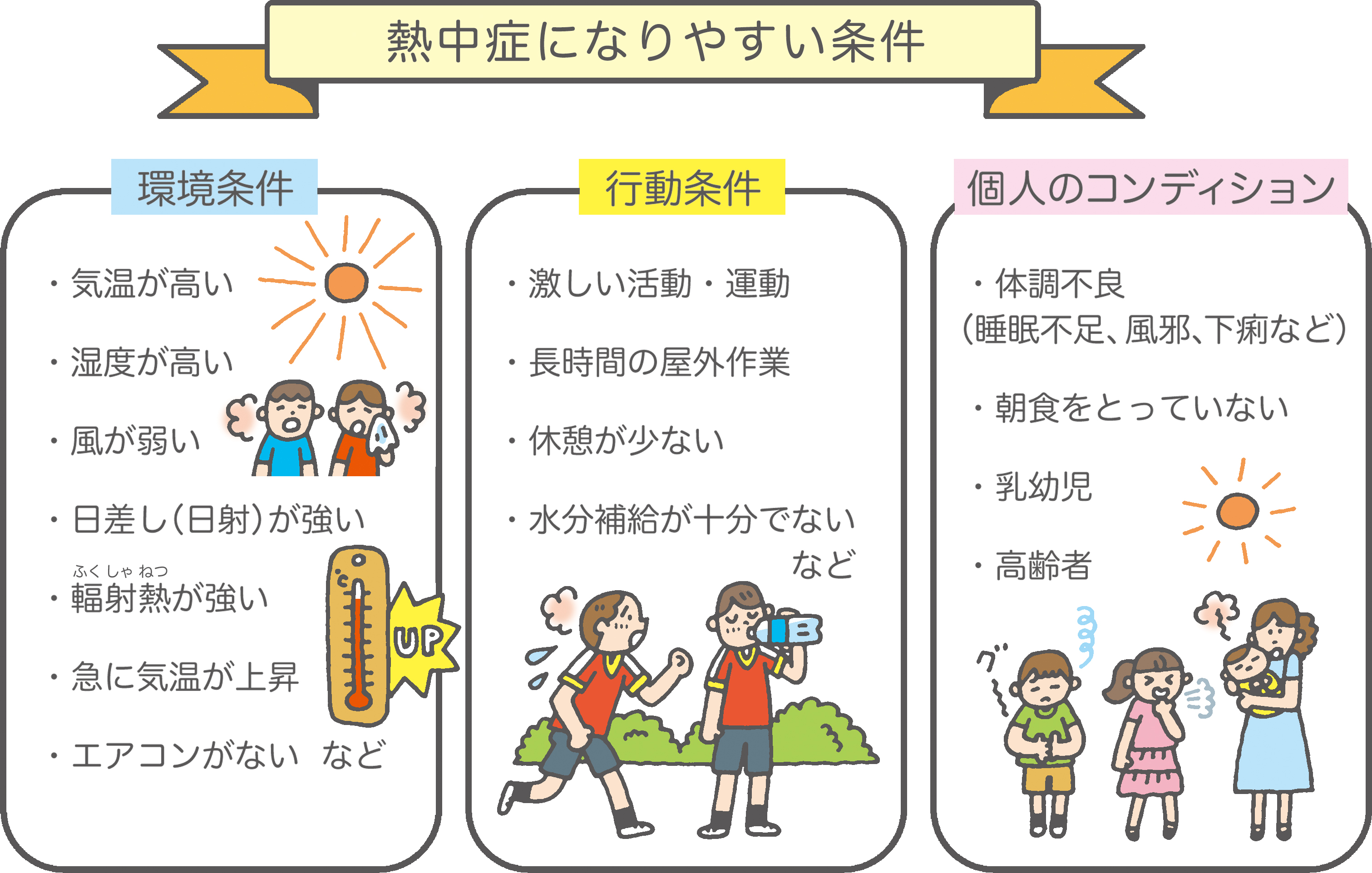

熱中症の原因は、環境・行動・コンディション

暑さや活動中の水分摂取量が発症に大きく関係する熱中症は、実際の気温や湿度、日射・輻射による「環境条件」、運動量といった「行動条件」、体調などの「個人のコンディション」といった大きく3つの要因が絡んでいます。

熱中症の誘発要因をできるかぎり取り除くことこそが、発症リスクの軽減につながります。