2020.12.07 | 健康

今だから知りたい免疫と運動の関係《第5回》

感染症対策に対する関心が高まっている今だから知りたい免疫と運動の関係について、明治大学 経営学部公共経営学科 鈴井 正敏 教授 にご監修いただきました。

「免疫機能の仕組みと働き」から「運動が免疫機能に与える効果と影響」までを、全8回に渡って紹介します。

(前回のテーマは、こちら 。)

第6回は、『運動が免疫機能に与える効果と影響 ~前半~』では、運動による免疫機能の向上に関する研究報告を紹介します。

目次

1.免疫機能の仕組みと働き

2.運動による免疫機能の向上

《第5回》運動が免疫機能に与える効果と影響~前半~ ※今回のテーマ

3.まとめ

運動が免疫機能に与える効果と影響 ~前半~

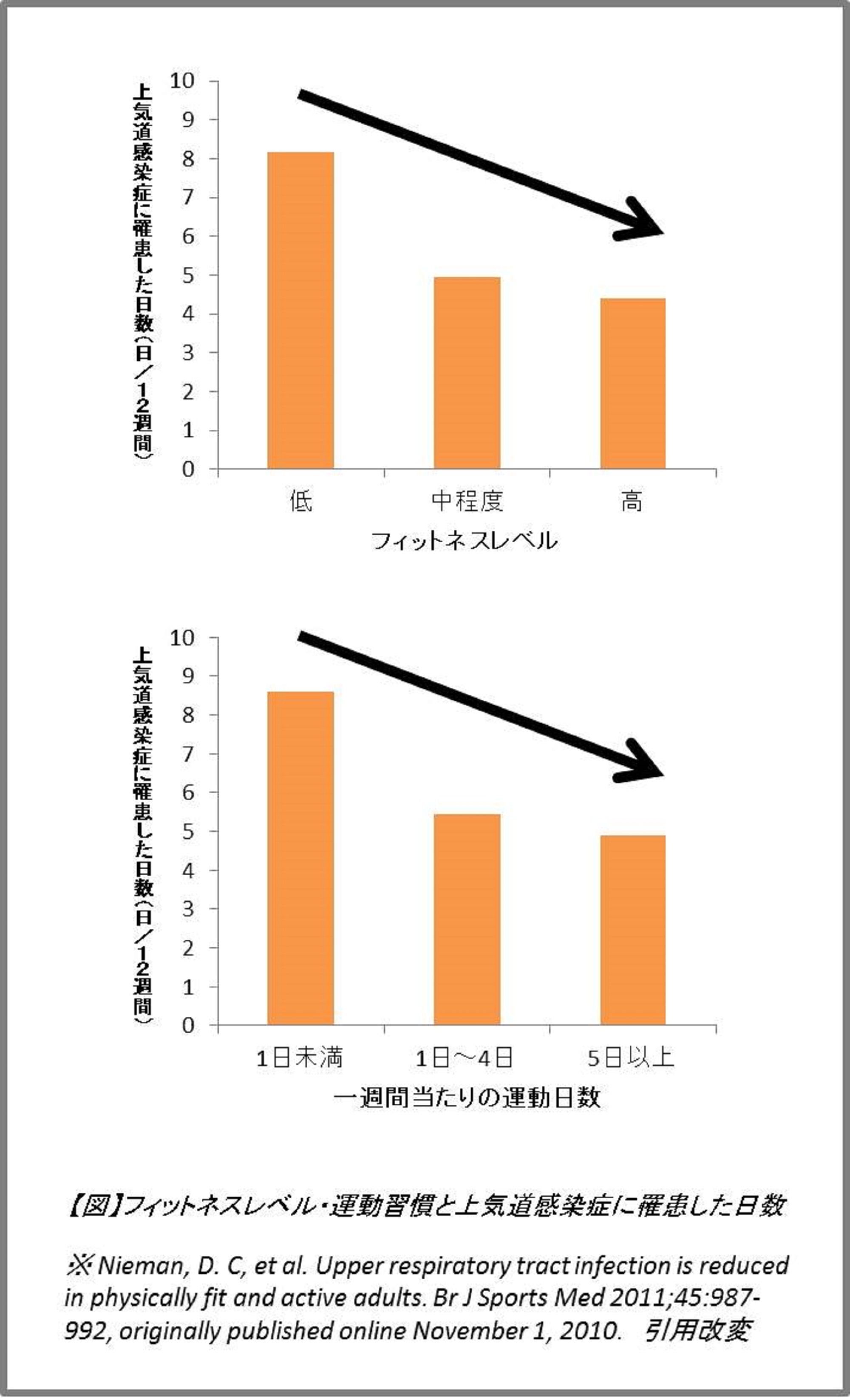

定期的な運動習慣がある人は上気道感染症(一般的にはかぜ)になりにくいと先行研究で報告されています。

定期的な運動習慣が上気道感染症に対して防御的な役割を果たすことがエビデンスとなりつつあります。

〇18~85歳の1,002人を対象に1月から4月と8月から11月にかけての各12週間の調査から、フィットネスレベルが高い人ほど、または、一週間当たりの運動日数が多い人ほど、上気道感染症に罹患した日数が少ないことを報告している。

どういった運動をするのが適切なのかという観点で、運動量・運動強度に着目すると、中強度の運動をする人は上気道感染症の罹患リスクが低いと先行研究で報告されています。

中強度の運動とは、一定時間継続してできる有酸素運動を指します。

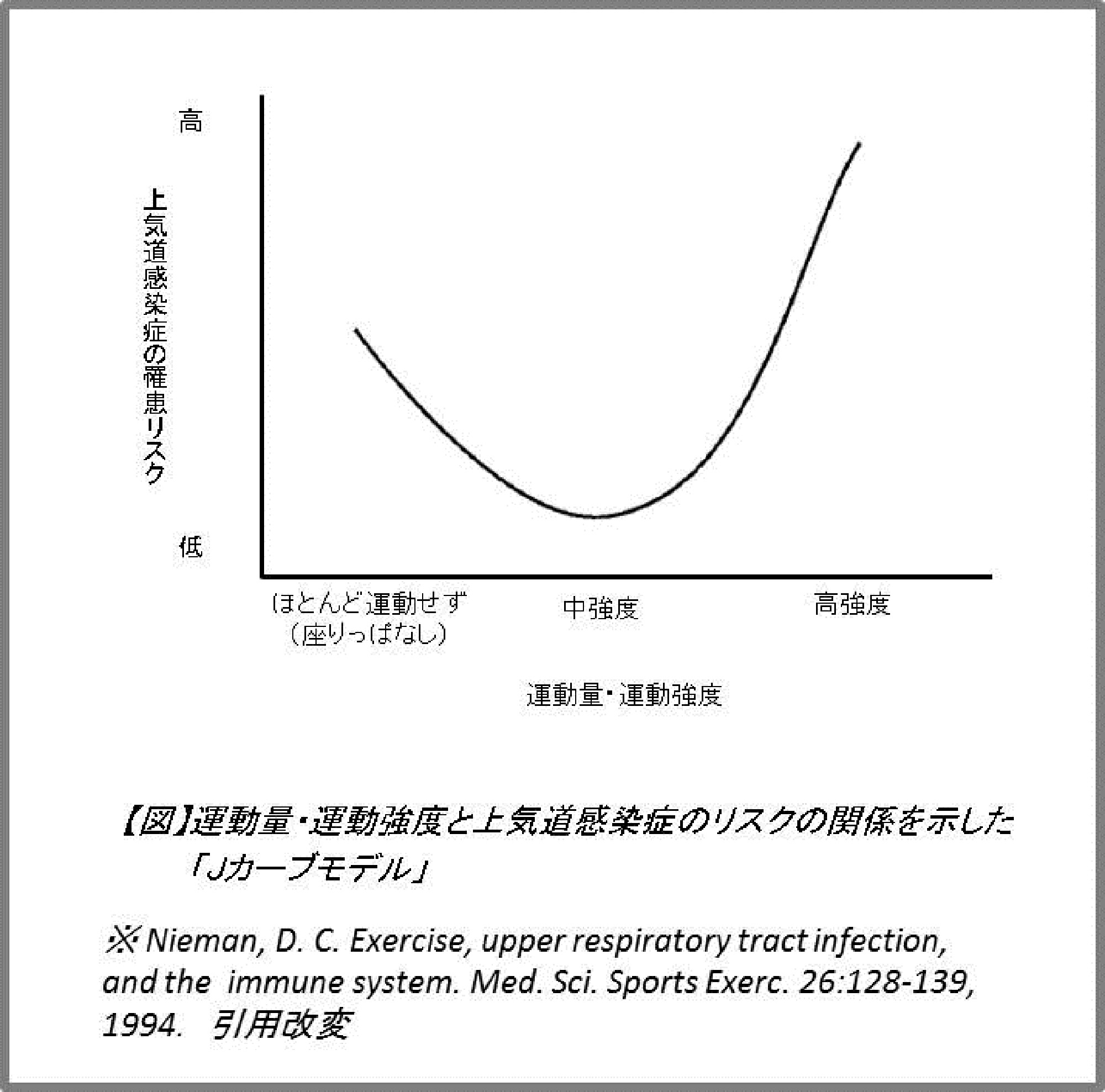

〇運動量・運動強度と上気道感染症のリスクとの関係は「Jカーブモデル」として提言されている。

このモデルでは、中強度の運動をする人はほとんど運動しない人や高強度の運動をする人よりも上気道感染症の罹患リスクが低いことを示している。

【補足】

Q. 運動強度の高低の基準とは?

A. 運動強度の高低は、酸素を効率的に取り込みながら運動を継続することができるかどうかで決まります。

運動強度が高い運動は長時間継続することや頻繁に行うには体への負担が大きいです。運動強度が低い~中強度の運動は、呼吸器系や心配機能を高め、健康を維持・向上することに効果的です。

運動強度が高い = 無酸素運動 例:瞬発的なダッシュ,筋力トレーニングなど

運動強度が低い~中強度 = 有酸素運動 例:ウィーキングやジョギング,水泳 など

運動が免疫機能に与える効果と影響は、後半に続きます。

第6回は こちら 。

監修者のプロフィール

鈴井 正敏、博士(医学)

明治大学 経営学部公共経営学科 教授

筑波大学大学院修士課程体育研究科 修了

研究テーマ

健康科学、運動とNK細胞

主な著書・論文

[1]「運動器慢性疾患に対する運動療法」 黒澤尚編,第1章 基礎編 「6. 運動と免疫」,金原書店,2009/09.

[2]Natural killer cell lytic activity and CD56dim and CD56bright cell distributions during and after intensive training. JAP, 96(6), 2167-2173, 2004/06.

[3]「スポーツ医学II-健康と運動-」池上晴夫著,第9章「免疫機能と運動」,2000/01.